Мф., 8 зач., 4, 12–17Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме приморском, в пределах Завулоновых и Неффалимовых, да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: земля Завулонова и земля Неффалимова, на пути приморском, за Иорданом, Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет. С того времени Иисус начал проповедывать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное.

В Неделю по Богоявлении звучит краткое Евангелие от Матфея о том, как Христос приходит в Галилею, когда узнает, что Иоанн Предтеча взят и заключен в темницу. Начинается общественное служение Господа роду человеческому, и мы слышим первую Его проповедь. Когда она звучит? Когда до слуха Христа доходит весть о страданиях Его святых – большего из рожденных женами. До этого Господь не приходил в Галилею, Он давал возможность Предтече исполнить его служение – «приготовить путь Господу, прямыми сделать стези Его». А теперь, когда Предтеча взят, когда восходит Солнце Правды – Христос – все звезды и луна исчезают. Перед нами – только Господь.

Он приходит в эту землю, чтобы показать, что люди, которые внимают проповеди покаяния, никогда не бывают оставленными Богом. И когда у них отнимаются самые достойные мужи, Господь посылает других, еще лучших, или Сам приходит. Церковь Его никогда не бывает оставленной. Он приходит Сам, и напоминает слова Пророка: «Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет».

Этот свет называется великим, потому что исходит от Его благовестия. И он выше того света, который был прежде в Законе, открывающем естественное добро, жизнь по совести и стыду. Свет, который открывает Христос, – великий, все превосходящий свет. Он открывает глубины вечных тайн Божиих, и он далеко простирается, через все века. Он будет все ярче сиять, этот свет. То, что говорит Христос, – начало, заря нового дня, и она будет расти, пока не наступит день и не воскликнет Церковь: «Сей день, егоже сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в онь» – до Пасхи Господней в судьбе каждого человека и в истории всего рода человеческого.

Люди – все, кто без Христа, – находятся во тьме. Они сами тьма, и они сидят во тьме. Они могут заниматься активной деятельностью, быть какими угодно подвижниками – они сидят во тьме. У каждого человека – состояние того, кто сидит во тьме, кто не имеет никакой реальной надежды когда-либо выйти из нее. Люди – во тьме, потому что они возлюбили тьму больше света. Почему они тьму возлюбили больше света? Потому что дела их были злы, и они боятся придти к свету. Но если человек ненавидит зло, которое он творит, то свет, возвещаемый Христом, открывается ему как спасение.

«Покайтесь, – говорит Господь, – ибо приблизилось Царство Небесное». Он говорит те же самые слова, что и Предтеча, когда выходит на проповедь. Проповедник истины не ищет новых слов. Он ищет истину. Он повторяет слова, которые уже были сказаны до него, но теперь они внезапно раскрываются на новой, бесконечно лучшей глубине.

Царство Божие приблизилось – вот основание для покаяния. И чем ближе к нам Царство Божие, чем ближе кончина мира, чем больше в мире сгущается тьма, тем к большему покаянию призывает Церковь Свою, весь род человеческий, каждого из нас Господь.

Ну а как нам покаяться, если нет у нас покаяния? И разве не сказал Сам Господь: «Никто не может придти ко Мне, если Отец Небесный не привлечет его»? Но Господь также сказал: «Приидите ко Мне, все труждающиеся и обремененные» – обремененные многими скорбями этой жизни, самыми великими из которых являются скорби греха. «Приходящего ко Мне не изгоню вон» – говорит Он. Всякого, кто ненавидит тьму, кто обращается ко Господу, Господь принимает. Только по дару Христа, по Его благодати бывает подлинное покаяние. Но оно открывается по мере того, как человек желает света, устремляется к нему. Это соединение совершенной, благой Божественной воли с волей человеческой, ищущей света, и есть тайна покаяния. Этим соединением сокрушается медная стена, как говорят святые отцы, отделяющая человека от Бога, которая есть смерть, и смерть вечная. Крепость этой стены – во всех наших грехах во главе с гордыней, с отказом от покаяния.

Подлинное покаяние дается только крещеному человеку. Да, крещению должно предшествовать покаяние, как Предтеча предшествует Христу – осознание человеком, что есть добро и зло, что самое главное в человеке – его совесть, его жизнь по правде, доступной ему. Но подлинное покаяние начинается только тогда, когда человек принимает крещение, когда он запечатлевается светом Божественным – все его существо, и душа и тело, все члены его тела. Этот свет судит жизнь человека, и в свете Божием человек измеряет все, что происходит с ним. И таким образом он обретает покаяние.

Кто не кается, пусть он даже крещеный человек, на самом деле он как некрещеный. Дары, которые он получил, в суд ему и во осуждение. Лучше было бы ему быть некрещеным, чем, приняв этот дар света, жить без покаяния, без устремления к совершенству, которое открывается в Богочеловеке Христе.

Но когда человек кается, он узнает радость покаяния. Преподобный Исаак Сирин говорит, что многие, особенно когда они начинают путь ко Христу, узнают, что значат слова: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». Это дар слез, который Господь дает душе, оттого что в глубину естества человеческого проникает благодать Божия. И это слезы радостные, слезы, в которых надежда, что все обетования Божии исполнятся.

Мы должны увидеть, что на самом деле нет таких слез, которые могли бы омыть наши грехи. Ни один, самый малейший грех не может быть уничтожен самыми великими нашими усилиями. Потому что в самом малейшем грехе присутствует смерть, и смерть вечная. Это возможно только по дару Христову. По благодати, которая действует в человеке, соединяясь с его свободной волей, избирающей добро.

Покаяние и крещение – вот единая тайна всей нашей духовной жизни. Церковь Христова с самого начала была удивительно облагодатствована Богом за то, что люди приняли крещение. Как она избыточествовала благодатью, чрезвычайными дарами Духа Святого, оттого что люди были крещены. И как она запечатлелась печатью веры – мученичеством, оживотворяющим весь род человеческий. И теперь, может быть, Церковь живет в ожидании новой эпохи, нового, еще более духовно богатого периода своей истории – периода покаяния, который не уступит ни в чем ни древним временам, прославленным мученичеством, ни недавним временам, когда столько мучеников воссияло в нашей Церкви во главе с Царственными мучениками. Смысл их мученичества заключается в том, чтобы привести к покаянию всех людей, когда слава Божия открылась бы с несравненною доселе силою.

Сатана знает об этом, и потому все усилия его направлены на то, чтобы не было покаяния, чтобы как бы и не было в нем нужды. Для этого ему надо утвердить грех как норму в массовом сознании, чтобы люди не страшились греха.

Что победит – благодать Божия, или диавол, как он, кажется, побеждает сейчас? Или благодаря покаянию, которое явим мы, уже знающие крещение и знающие благодать крещения и покаяния, произойдут потрясающие, невиданные перемены?

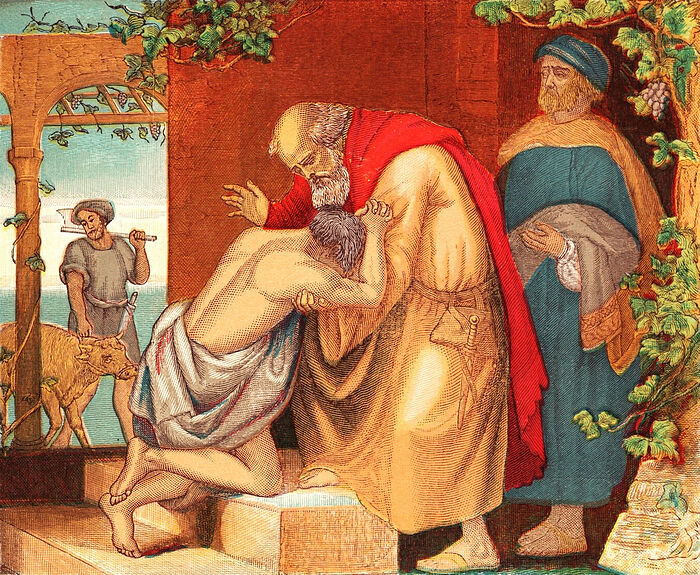

Пусть никто не стыдится, что бы с ним ни произошло, возвратиться к Пастырю Доброму, Который всегда его радостно примет. Чтобы восторжествовала слава Креста над бесчестием греха. Чтобы прославилось милосердие Божие, которого хватит у Господа для каждого грешника.

Разумеется, мир не замечает человека, приносящего покаяние. Как будто ничего не переменилось в мире. Но великий праздник бывает на небесах, когда человек истинно кается. Как если бы это было самое благороднейшее, самое достойнейшее дело из всего, что есть на свете. А это ведь действительно так! Тот, кто кается, пусть это всего один человек, больше соответствует замыслу Божию о роде человеческом, чем все другие самые достойные люди, как будто не имеющие нужды в покаянии. Замыслу о спасении грешников, открываемому в Превечном Совете, в Откровении Агнца Божия, вземлющего грехи мира. И такой человек принимает плоды древа жизни, плоды Креста Христова, и получает освящение Божие.

Так велик дар покаяния, что святые отцы, все подвижники с самых древних времен, видя, что первыми входят в Царство Божие блудницы и мытари кающиеся, как Сам Христос говорит, стали приносить такое покаяние, как будто они сами блудники и мытари, как будто они хуже всех, ни на что не годные люди. И они так преуспели в этом, что многие стали думать, что покаяние – для святых; а что касается нас, мы будем угождать Богу прежде всего своими добрыми делами. Забывая, что все обнажено пред очами Божиими и что нет ничего доброго в человеке, как Сам Господь говорит: «Нет праведного, нет ни одного» (Пс. 52, 4), и всякая праведность наша – как грязная одежда блудницы, по выражению Пророка. (Ис. 64, 6).

Когда человеку даруется покаяние, когда он исповедует не одними устами вместе со всею Церковью перед Чашею Христовой: «От них же, грешников, я первый», когда он видит ужас своего греха, он знает, что только Кровью Христовой может он стать праведным, омыться от всякой нечистоты. Ему открывается новая жизнь, где нет места греху, и он слышит голос Спасителя, что Царство Божие приблизилось и уже сейчас входит в сердца тех, кто неложно кается.